|

|

Zeche und Siedlung Teutoburgia

Bild: Teutoburgia ist

mit seiner Vielfalt an Haustypen, dem gewundenen Straßenbild und

viel öffentlichem Grün ein Musterbeispiel für eine Arbeitersiedlung

nach dem Gartenstadtkonzept

Obwohl Krupp zu Beginn des letzten Jahrhunderts

unangefochten die Nummer eins der Stahlwerke im Ruhrgebiet (und damit in Deutschland) war, bedeutete dies nicht,

dass seine Konkurrenten nicht gelegentlich versuchten, es zu überflügeln. Dies war angesichts des Vorsprungs,

den die Essener Stahlgießer in der Zwischenzeit aufgebaut hatten, technisch schwierig geworden, und dasselbe galt

für ihr Produktionsvolumen. Ein Prestigeprojekt konnte hier jedoch eine Lösung bieten, die Bemühungen ihre Arbeiter

in vorzeige "Siedlungen" (Kolonien) unterzubringen, waren eine gute Gelegenheit dazu. Als Krupp 1909 den Plan für

den Bau der Margaretenhöhe nach dem modernen Gartenstadtkonzept ausbreitete, entschied der Konkurrent "Bochumer

Verein", dass er nicht zurückbleiben könne und begann ebenfalls mit dem Bau einer Siedlung im Grünen für seine

Arbeiter. Nicht am Heimatstandort Bochum, sondern im nahe gelegenen Herne, wo das Unternehmen gerade mit dem Bau

einer neuen Zeche begonnen hatte, um den Eigenbedarf an Kohle für die Hochöfen und Stahlwerke zu decken. Die Tatsache,

dass Zeche und Siedlung den Namen "Teutoburgia" erhielten, kann als Hinweis auf den Prestigekampf zwischen den

Stahlunternehmen verstanden werden, denn der Teutoburger Wald ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit der Schlacht,

die dort im Jahr 9 zwischen Römern und Germanen ausgetragen wurde. Die römischen Legionen, die sich für überlegen

hielten, wurden dort von den germanischen Kriegern unter der Führung von Arminius besiegt, und mit einem gewissen

Sinn für Symbolik kann dieser Name als eine Herausforderung des Bochumer Vereins an den obersten Krupp verstanden

werden. Doch während es den Deutschen gelang, sich außerhalb des Römischen Reiches zu halten, geriet der Bochumer

Verein 1965 schließlich in die Hände seines Gegners aus Essen. Schon damals war der Wohnungsbau nicht mehr Sache

der Arbeitgeber. Teutoburgia blieb daher von der Übernahme ausgeschlossen und ging an eine Wohnungsbaugesellschaft

über. Wie viele andere Siedlungen fiel sie durch den Niedergang der Schwerindustrie und die damit verbundene

Arbeitslosigkeit dem Verfall zum Opfer. Dank der Verleihung des Denkmalschutzes im Jahr 1992 und dem anschließenden

umfangreichen Sanierungsprogramm ist Teutoburgia heute eine der schönsten Siedlungen Deutschlands (wobei die

Margarethenhöhe immer noch an erster Stelle steht).

Bild: Von den beiden Fördertürmen der Zeche Teutoburgia ist nur noch

einer erhalten

Das Erscheinungsbild und die Struktur der heutigen

Stadt Herne sind noch weitgehend vom Kohlebergbau geprägt. Mit dem Bau der Köln-Mindener Eisenbahn Mitte

des 19. Jahrhunderts, dem anschließenden Bau der Zechen Schamrock, Constantin, Mont Cenis und Friedrich

der Große und dem Ausheben des Rhein-Herne-Kanals kurz vor dem Ersten Weltkrieg wuchs Herne von einem

kleinen Dorf rund um das Schloss Strünkede zu einer Stadt mit über hunderttausend Einwohnern heran.

Das westliche Wanne-Eickel erlebte die gleiche Entwicklung dank der Kohlebergwerke Königsgrube, Hannibal,

Pluto und Unser Fritz und dem dort entstandenen immensen Eisenbahnknotenpunkt mit Rangierbahnhof. Seit

1975 ist es ein Stadtteil von Herne. Auf der Ostseite war Börnig bereits 1927 Teil von Herne geworden,

obwohl es mit seinen sechstausend Einwohnern seither ein kleiner Stadtteil geblieben ist. Der Grund dafür

ist die Tatsache, dass sich die hohen Erwartungen, die die Unternehmung in die Zeche Teutoburgia gesetzt

hatten, nie erfüllt wurden. Kurz nach der Aufnahme der Produktion im Jahr 1911 ereigneten sich eine Reihe

von Unfällen, was ein harter Start war aber zu dieser Zeit keine Ausnahme war. Noch beunruhigender war

jedoch die viel stärkere Zerküftung der Kohleschichten und ihre steile Lagerung, die eine Ausbeutung sehr

schwierig und damit teuer machte. Übrigens das Ergebnis einer so unsorgfältigen Prospektion, das sie in

der Bergbau Literatur, als abschreckendes Beispiel zu einer gweissen Berühmtheit führte. Als die Kohlekrise

von 1925/26 die Notwendigkeit schuf, die Produktionskapazität zu reduzieren, war es für den Bochumer

Verein naheliegend, dieses Bergwerk zu schließen. Glücklicherweise konnten die zwölfhundert Bergleute in

den benachbarten Zechen Constantin und Mont-Cenis Arbeit finden. Ein beträchtlicher Teil von ihnen durfte

weiterhin in der Siedlung Teutoburgia wohnen.

Bild: Eingangstor der Teutoburger Zeche

Der Bau der Arbeitersiedlung hatte 1909 mit dem Bau

von einundfünfzig Häusern für einhundert-zwanzig Familien nach dem Entwurf des Architekten Otto Berndt

begonnen. Es folgten drei weitere Ausbauphasen, so dass Teutoburgia 1923 über vierhundert-sechzig Häuser

in hundert-sechsunddreißig Häusern verfügte, die mehr als vierzehnhundert Menschen beherbergten. Neben einer

großen Vielfalt an Wohntypen, großen Gärten, viel öffentlichem Grün und einem gewundenen Straßenmuster

übernahm Berndt auch die Idee einer zentralen Promenade aus dem Howards Gartenstadt-Konzept. Diese

Baarestrasse führte zum Tor der Zeche. Links und rechts davon befanden sich die Schreber-, Lauben-, Schlägel-

und Teutoburgiastraße sowie der Bogenweg. In der Schadeburgstraße, die direkt entlang des Bergbaukomplexes

verlief, wurden die etwas größeren Häuser für die Offiziere und Aufseher gebaut. Der Bau wurde während des

Ersten Weltkrieges jahrelang gestoppt, und als er 1918 behutsam wieder aufgenommen wurde, entschied man sich

zunächst für den Bau von Reihenhäusern um einen Hof, der über ein Pförtner-Haus erreicht werden konnte.

Dieser "Teutoburgiahof" befindet sich auf der Westseite des Bezirks, der schließlich eine Gesamtfläche von

einundzwanzig Hektar umfasste. Otto Berndt gelang es, Abwechslung in das Straßenbild zu bringen, indem er aus

vier Grundhaustypen durch unterschiedliche Kombinationen von Dachformen, Erkern, Portalen, Gauben, Gittern und

Putz ein hohes Maß an Vielfalt schuf, so dass kein Haus dem anderen gleicht. Die Gärten befanden sich hinter

den Häusern, und obwohl diese im allgemeinen weit von der Straße entfernt waren, gehörte der Raum dazwischen

ursprünglich zum öffentlichen Grün. Zusammen mit dem umfangreichen Baumbestand und den vielen Blumenbeeten und

Gärten verlieh dies dem Viertel einen deutlich grünen Charakter.

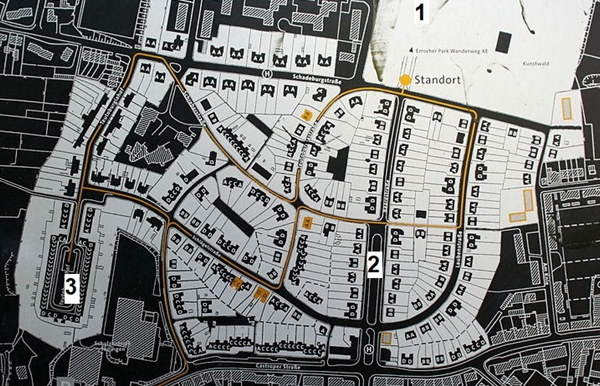

Bild:(1) ehem. Zeche (2) Baarestrasse

(3) Teutoburghof

Bemerkenswert ist, dass die Zeche Teutoburgia schließlich

mehr als vierzig Jahre in Betrieb war, allerdings nur durch die Ausbeutung der Kohlevorkommen, der benachbarten

Zeche Erin. Das war nach der 1929 geschaffenen Verbindung zwischen den Tunnelsystemen beider Bergwerke möglich

geworden. Aufgrund der Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre dauerte es bis 1941, bis die Kohle von Erin auch auf

Teutoburgia über Tage gebracht werden konnte. Diese Kohle Förderung dauerte bis zur Schließung der Zeche Erin

1983, bei der dreitausend-achthundert Kumpel ihre Arbeit verloren. Danach wurde der Bergbaukomplex Teutoburgia

dekontaminiert und nur der Förderturm und das Förder-Maschinenhaus blieben erhalten. Heute ist die Stätte ein

Park-Wald, der wegen der künstlerischen Objekte, die entlang der Wanderwege aufgestellt sind den Namen

"Kunstwald" bekommen hat. Als Denkmal ist die Zechen und Siedlung, Teil der "Route der Industriekultur". Das

Förder-Maschinenhaus wurde in ein Künstleratelier umgewandelt in dem auch Kunst-Konzerte Veranstaltungen

stattfinden. Der Förderturm ist dank der Lichtinstallation eine weithin sichtbare Landmarke geworden.

Bild: Der Architekt Otto Berndt konnte durch verschiedene Kombinationen

von Dachkonstruktionen, Gauben, Erkern und Portalen in den Häusern ein abwechslungsreiches Straßenbild schaffen.

In den 1990er Jahren führte die Wohnungsbaugesellschaft

VEBA Wohnen AG eine umfassende Sanierung des Stadtteils durch. Da sie nun unter Denkmalschutz stand, mussten

denkmalschützerische Bedingungen erfüllt werden, was dazu führte, dass die Siedlung fast wieder in ihren

ursprünglichen Zustand versetzt wurde. Ergänzungen wurden entfernt, Plastikfensterrahmen durch Holzfensterrahmen

ersetzt und illegal angelegte Vorgärten wieder in die öffentlichen Grünflächen eingefügt. Früher heizten die

Bewohner ihre Häuser mit Kohle aus dem eigenen Bergwerk, heute profitieren sie von dem Grubengas, das noch aus

dem aufgegebenen Schacht-System austritt und in einem kleinen Kraftwerk mittels Kraft-Wärme-Kopplung in Wärme

und Strom umgewandelt wird. Weil das Sanierungsprojekt Teutoburgia sein ursprüngliches Erscheinungsbild

vollständig wiederhergestellt hat, wurde die VEBA Wohenen AG dafür 1998 mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnet.

Seither wurde die Siedlung, wie auch der benachbarte Kunstwald, in die Route der Industriekultur aufgenommen

und diente mehrfach als Kulisse für Filmaufnahmen.

Luftbild

1926

Luftbild

1980

Luftbild

2005

|